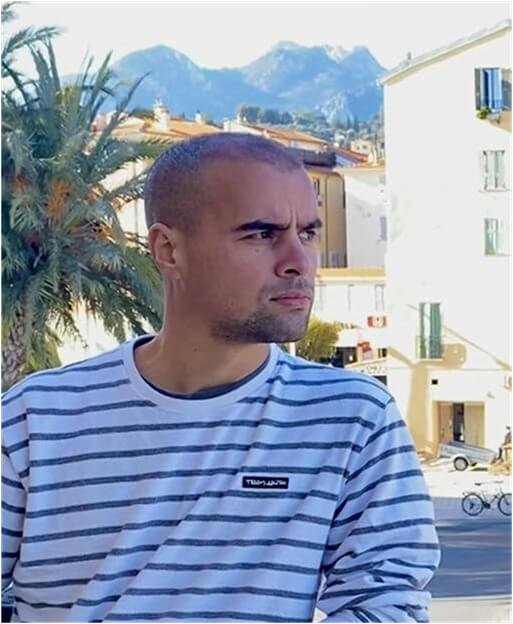

Aziz Cheboub, écrivain et chercheur spécialisé en littérature contemporaine et titulaire d’un doctorat de l’Université de Strasbourg, explore en profondeur la littérature contemporaine. Il ne la considère pas seulement comme une forme artistique narrative, mais également comme un reflet et un levier de transformation sociale et politique.

Dans cet entretien, Aziz Cheboub analyse avec finesse les liens entre les œuvres littéraires et les contextes historiques et culturels qui les influencent, tout en examinant la relation entre la littérature et les idéologies, les comportements sociaux et les systèmes de pouvoir.

Son approche met en évidence le potentiel de la littérature à dépasser les frontières de l’art pour devenir un outil puissant de réflexion critique et de changement sociétal. Par cette analyse, il invite à une réflexion approfondie sur le rôle essentiel de la littérature dans l’éveil des consciences et l’alimentation des débats contemporains.

Entretien réalisé par Brahim Saci

Diasporadz : Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels fait face la littérature contemporaine lorsqu’elle aborde des sujets aussi complexes que l’idéologie et la politique ?

Aziz Cheboub : Le principal défi auquel la littérature contemporaine est confrontée lorsqu’elle explore des sujets aussi délicats que l’idéologie et la politique réside dans l’évitement de la simplification outrancière. Ces thématiques sont des terrains minés, saturés de discours préfabriqués et d’intérêts claniques. La véritable force de la littérature réside dans sa capacité à résister au manichéisme, à plonger dans les nuances et à inviter le lecteur à un effort de réflexion.

Prenons l’exemple de Han Kang, lauréate du prix Nobel de littérature, qui, dans son roman Celui qui revient, retrace le parcours de Kim, un personnage luttant contre la censure imposée par le régime sud-coréen des années 1980. Ce récit illustre non seulement les défis de l’époque, mais aussi les évolutions positives qui ont conduit, d’une manière ou d’une autre, à des événements récents marqués par la destitution du président.

En France, la complexité de ces enjeux se reflète dans les œuvres de nombreux auteurs. Leïla Slimani, par exemple, évoque le recul de la liberté d’expression en Algérie, tout en restant silencieuse sur le Maroc, où des prisonniers politiques sont toujours détenus. De même, Yasmina Khadra, dont les positions politiques semblent parfois éloignées de la réalité actuelle, aborde des thèmes tels que l’islamisme ou la guerre d’Algérie, témoignant de la richesse et de la profondeur des zones grises que la littérature peut explorer.

D’ailleurs, la littérature algérienne oscille entre engagement et précaution, entre témoignage audacieux et stratégies d’évitement face à la censure. L’interdiction en Algérie de la biographie de Malcolm X illustre cette réalité, révélant la surveillance stricte exercée sur le discours littéraire. Un constat amer que partage la romancière Kaouther Adimi, qui s’interroge avec une pointe de désespoir : faudra-t-il bientôt écrire sur les feuilles des arbres ?

| À LIRE AUSSI |

| Rencontre avec Aziz Cheboub |

Diasporadz : Comment la littérature peut-elle influencer ou remettre en question les discours politiques dominants dans la société ?

Aziz Cheboub : La littérature a le pouvoir de raconter autrement. Contrairement à un essai qui pourrait donner des directives, elle offre des visions du monde. Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud est une réponse à L’Étranger d’Albert Camus, visant à rendre visible l’Arabe et à rendre son histoire aussi, voire plus importante que celle de Meursault.

En construisant des fictions qui déplacent les perspectives, elle dévoile ce que les discours dominants cherchent à rendre invisible. Elle politise l’intime et donne la parole aux sans-voix. C’est une force de perturbation, non de conformité. La littérature est un rempart contre les discours dominants, préservant la mémoire et nourrissant la pensée critique. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, écrit dans le climat oppressant du maccarthysme, illustre les dangers de la censure et de la suppression du pluralisme littéraire.

Ces récits rappellent que, face à la surveillance et à l’effacement des idées, la littérature demeure une arme de résistance et un vecteur de liberté intellectuelle.

Diasporadz : En tant qu’écrivain et chercheur, comment équilibrez-vous la dimension théorique de vos travaux avec la nécessité de rendre vos analyses accessibles au grand public ?

Aziz Cheboub : C’est une tension constante : Il faut savoir d’où l’on parle, mais aussi à qui l’on parle. La théorie sert de prisme d’analyse, mais ne doit jamais devenir une finalité rigide. Cette exigence ne doit pas basculer dans l’hermétisme ; je vise une écriture qui reflète ma pensée : limpide, mais fidèle à la complexité des idées. Ce défi est constant, mais indispensable pour assurer la circulation et l’impact du discours.

Diasporadz : Quelles œuvres ou auteurs contemporains considérez-vous comme les plus pertinents pour aborder les thématiques de l’anticipation politique et des idéologies modernes ?

Aziz Cheboub : Je pense à Margaret Atwood, Don DeLillo et Michel Houellebecq, dont l’œuvre, malgré les controverses, explore avec acuité les fissures idéologiques et le malaise contemporain. Boualem Sansal demeure une figure incontournable. Côté idéologies, Emmanuel Todd m’interpelle avec son analyse sur l’émergence du Sud global et le déclin de l’Occident. Il y a aussi Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire de l’État français, dont les analyses géopolitiques et la fabrique de la guerre, ou comment vendre une guerre à une population, sont très pertinentes. John Holloway, sociologue irlandais, continue quant à lui d’inspirer les altermondialistes avec sa vision d’une révolution repensée. Enfin, il m’arrive de replonger dans les œuvres d’Amin Maalouf ou de Stefan Zweig, dont la profondeur résonne toujours aujourd’hui. Et la liste est encore longue, tant les auteurs éclairants et audacieux ne cessent de renouveler la pensée et le récit.

Diasporadz : Comment vos recherches sur la dystopie et l’utopie peuvent-elles contribuer à une meilleure compréhension des enjeux mondiaux actuels, comme les crises géopolitiques ou les dérives autoritaires ?

Aziz Cheboub : Les récits dystopiques ne sont pas des prédictions, mais des miroirs grossissants du présent. En amplifiant les dynamiques contemporaines telles que la surveillance, l’autoritarisme, les inégalités, ces récits dévoilent les mécanismes qui, poussés à l’extrême, engendrent des sociétés oppressives. La Servante écarlate de Margaret Atwood en est un parfait exemple : une crise de la fécondité devient le prétexte à l’instauration d’une théocratie totalitaire, démontrant comment les peurs collectives peuvent légitimer l’autoritarisme. À l’inverse, les utopies ne relèvent pas de la crédulité, mais d’une critique active du réel. Elles permettent d’imaginer des modèles alternatifs fondés sur la justice, la solidarité et la démocratie. Face aux crises multiples : pandémies, conflits géopolitiques etc., elles offrent des perspectives essentielles pour repenser la gouvernance.

Ainsi, explorer dystopies et utopies ne relève pas d’un simple exercice intellectuel, mais d’une nécessité politique. Elles sont des outils de réflexion critique et d’imagination politique qui nous aident à identifier les dérives potentielles et à envisager des alternatives viables pour affronter les défis de notre époque.

Diasporadz : Quelle place accordez-vous aux œuvres de Michel Houellebecq et de Boualem Sansal dans votre réflexion sur les tensions idéologiques contemporaines, et comment leur approche de la dystopie enrichit-elle votre analyse des sociétés modernes ?

Aziz Cheboub : Michel Houellebecq et Boualem Sansal occupent une place centrale dans ma réflexion sur les tensions idéologiques contemporaines. Leurs œuvres, bien que distinctes, utilisent la fiction pour sonder les fractures de nos sociétés modernes. Dans 2084 : inspirée de 1984 d’Orwell, cette dystopie met en garde contre le fanatisme et la manipulation de l’information. « La dictature religieuse est prête à tout détruire », souligne Sansal, dénonçant les dérives autoritaires sous couvert de spiritualité.

De son côté, Michel Houellebecq explore les tensions idéologiques à travers des récits où le vide existentiel et le repli identitaire dominent. Il ne cherche pas à plaire, mais à provoquer, contraignant le lecteur à affronter des réalités inconfortables. Leurs œuvres ne se contentent pas de raconter des histoires ; elles sont des outils de réflexion qui dévoilent les mécanismes du contrôle, de la surveillance et de la manipulation. À travers ces dystopies, elles nous rappellent que d’autres mondes sont pensables et que la littérature demeure un espace de liberté.

Diasporadz : Quel impact pensez-vous que l’emprisonnement de Boualem Sansal a eu sur la perception de ses œuvres et sur la liberté d’expression dans le contexte sociopolitique actuel ?

Aziz Cheboub : L’emprisonnement de Boualem Sansal en mars 2025 ne se limite pas à un événement politique : il marque un tournant symbolique dans la perception de son œuvre et dans la compréhension des enjeux liés à la liberté d’expression. Cette incarcération confère à ses écrits une résonance nouvelle, transformant ses dystopies, telles que 2084 : La fin du monde, en actes de résistance incarnés.

Ce qui relevait autrefois de l’alerte littéraire prend désormais une dimension tangible, rappelant que l’écrivain, dans certains contextes, engage son propre corps dans la lutte pour ses idées. Comme je l’ai souligné dans mon essai Littérature et idéologie, la dystopie n’est pas qu’un simple exercice de style : elle est un prisme d’analyse des tensions idéologiques et des mécanismes de domination. Dans un article consacré à son arrestation, j’ai également mis en lumière les limites du gouvernement, qui cherchait à conjuguer technocratie et populisme sans réellement prendre en compte les dynamiques politiques en place.

Ce cas illustre à quel point la liberté d’expression reste fragile en Algérie, surtout lorsque la parole littéraire dérange les cercles du pouvoir. L’écrivain, loin d’être un simple observateur, devient une cible, et sa lutte offre un éclairage poignant sur les dérives autoritaires. Son emprisonnement souligne l’urgence de défendre ce droit fondamental, menacé par des politiques qui préfèrent le silence au débat. Bien sûr, on peut être en désaccord avec certaines positions de Boualem Sansal, mais la contestation ne se fait pas par la coercition : elle s’inscrit dans la disputation et la confrontation des idées. Sansal incarne cette tension entre engagement et opposition, rappelant que la littérature, lorsqu’elle interroge les dogmes et bouscule les certitudes, est l’un des derniers remparts contre l’uniformisation intellectuelle.

Diasporadz : Pensez-vous que la littérature puisse réellement offrir des solutions aux problèmes sociaux et politiques qu’elle explore, ou se contente-t-elle de dresser des constats ?

Aziz Cheboub : La littérature ne prétend pas résoudre immédiatement les crises sociales et politiques, mais elle joue un rôle fondamental en fissurant nos certitudes et en déplaçant notre regard. Elle apporte des réponses révisables et pose des questions essentielles. Elle agit comme un catalyseur de réflexion et offre un espace pour interroger nos sociétés. En ce sens, elle façonne notre rapport au pouvoir, à l’autre et à la vérité… « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà », écrivait Montaigne.

Par ailleurs, la littérature engagée, elle, ne se contente pas de refléter les luttes sociales et politiques : elle les amplifie, les met en perspective et leur donne une voix durable. Son impact dépasse le champ esthétique : elle s’inscrit dans une dynamique politique forte. Ainsi, elle est le lieu où l’imaginaire rencontre le réel, où l’idée devient puissance, où chaque mot peut ébranler un système et ouvrir la voie à d’autres possibles.

Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?

Aziz Cheboub : Je fais mienne cette citation de Montesquieu, tirée des Lettres persanes, où il dresse un portrait critique des mœurs de la société française du XVIIIᵉ siècle : « Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé. » Elle illustre à merveille le pouvoir du livre, qui dépasse sa simple fonction informative pour devenir une source inépuisable d’inspiration et un levier de transformation profonde. La lecture n’est pas seulement un refuge, mais une forme de résistance contre l’uniformisation des pensées et des pratiques, un espace où se forge la liberté intellectuelle.

Brahim Saci