Après l’admission de Missak et Mélinée Manouchian au Panthéon des grands hommes de la nation française, les musulmans seront-ils un jour admis ?

Dans les années folles, alors que la France subissait une stagnation de la croissance de sa population et manquait de bras dans les villes comme dans les campagnes, de nombreux étrangers, des juifs d’Europe centrale, des polonais, des orientaux, des maghrébins, arrivaient sur ses rivages, cherchant refuge et opportunité dans les recoins lumineux de Marseille ou les rues animées et industrieuses de Paris ou de Lyon.

Ils étaient des âmes comme des feuilles emportées par le vent, tentant de s’enraciner dans un sol nouveau, mais familiers de promesses et de défis. C’est dans ces circonstances qu’un étranger nommé Missak Manouchian débarquait, le 16 septembre 1924, dans le tumulte du port de Marseille où les cris des gabians remplissaient l’air salin.

Avec un contrat d’embauche, il était en droit de rêver et d’espérer, lui qui venait des lointaines terres d’Arménie, en passant par Jounieh au Liban. Les traces de son passé douloureux, fait de guerre et d’oppression, se lisaient dans les lignes de son visage, mais dans ses yeux brillaient une détermination féroce et un désir ardent de trouver sa place dans ce nouveau monde qui s’ouvrait à lui.

Dans les rues animées de Marseille, il voyait une lueur d’espoir, une chance de reconstruire sa vie et de goûter à la liberté qu’il a tant désirée.

D’abord, la vie fleurit par le travail, disait Arthur Rimbaud, il avait rejoint aussitôt son frère, Garabed Manouchian, à la Seyne-sur-Mer où ils avaient travaillé pour la société des forges et chantiers de la Méditerranée.

Puis conformément, à ses rêves, Missak, en compagnie de son frère, prit la direction de Paris dont le seul nom résonnait dans son esprit comme un univers de choses possibles, d’espérances vécues, de rêves réalisables. Paris, pour reprendre le témoignage de sa femme Mélinée, était pour lui, la capitale de la révolution, le lieu où le peuple se fait le plus entendre, le monde entier étant à son écoute.

Il se répétait les noms de Marat, Robespierre, Danton, Saint-Just, les grands encyclopédistes. Des noms qui font rêver tous ceux qui aspirent à changer les systèmes iniques.

Missak s’était fait embauché à l’usine Gévelot de la Société française de munitions à Issy-les-Moulineaux, puis aux usines Citroën en 1927, l’année où survint la mort de son frère Garabed. Ce deuil avait assombri davantage le caractère ombrageux et réservé de Missak.

Au lieu de se laisser glisser dans le corps d’un étranger discordant dans un orchestre bien orchestré, il releva le défi afin de traverser la crise de 1929, en passant d’un petit boulot à l’autre.

Puis, il a compris que l’art pouvait sortir l’homme des contingences de la vie parfois sordides, il s’intégra alors, à partir des années 1930, dans le milieu artistique et fréquenta les écrivains arméniens de Paris.

Il commença à suivre avec assiduité le parti communiste français et assista aux universités ouvrières de la CGT. L’homme, déjà bien au fait des douleurs de ce monde, se formait à comment lutter contre les injustices sociales.

Le voilà, à Châtenay-Malabry, dans la région parisienne, habitant la cité nouvelle, la maison collective abritant des communistes français et des travailleurs étrangers. Cette étape fut fondatrice dans son intégration, sa politisation.

Mais bientôt, il découvrait que la liberté qu’il recherchait ne pouvait se trouvait aussi facilement qu’il l’avait espéré. Les barrières linguistiques, culturelles et discriminatoires se dressaient sur son chemin et il devait lutter chaque jour pour trouver sa place dans cette société étrangère qui le regardait avec méfiance et suspicion.

Pourtant, Missak refusait de se laisser abattre par les défis qui se dressaient devant lui. Avec une détermination farouche, il avait appris la langue, travaillé dur pour gagner sa vie et tissé des liens avec ceux qui partagent son désir de liberté et de justice, particulièrement les membres du parti communiste français.

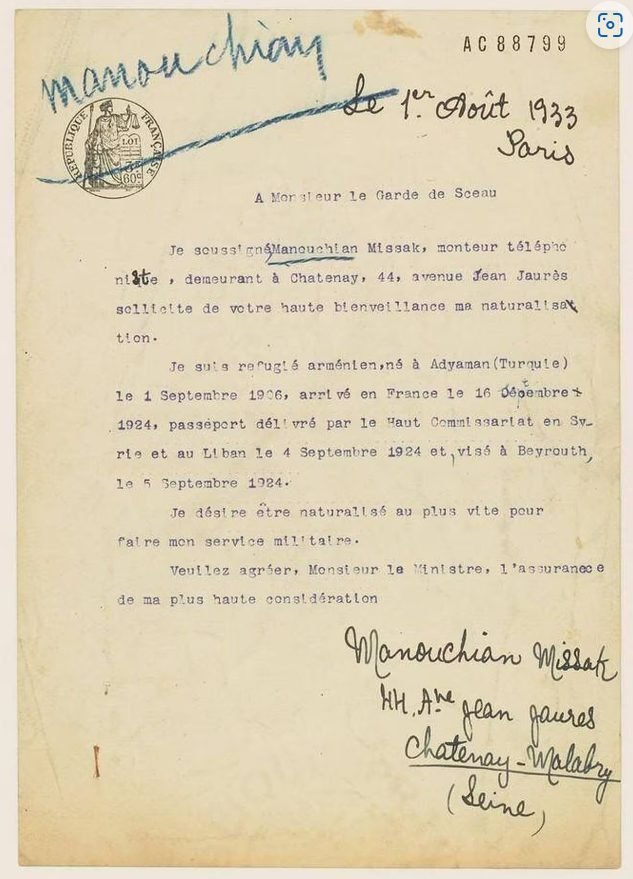

Les demandes de naturalisation de Manouchian rejetées

Missak affrontait la solitude, la précarité, la discrimination qui caractérisaient son existence de prolétaire et il trouvait un réconfort moral au sein de la classe ouvrière. Le coup de massue lui tomba sur la tête lorsque sa première demande de naturalisation, déposée en aout 1933, fut rejetée. Ernest Renan disait que la nation française était une volonté et un désir de vivre ensemble. Malgré son envie de faire partie de cette nation, il subit une grande désillusion. Mais il ne lâcha pas, son désir de faire corps avec cette nation était plus important.

Il adhéra au parti communiste français en 1934. Missak est entré au PCF, non pas comme un simple ralliement politique, mais c’était une renaissance, un engagement viscéral envers une vision d’un monde meilleur, forgée dans les flammes de l’injustice et de l’oppression.

Cette année, Missak fut attiré par deux feux ardents, deux causes qui allaient façonner le cours de sa vie et l’emmener dans des tourbillons d’action et d’amour. Son adhésion à la section française du Comité de secours pour l’Arménie (HOG) ne fut pas simplement un geste de solidarité envers son peuple souffrant, mais une rencontre providentielle avec le destin lui-même.

Au sein du HOG, Missak découvrit une communauté de cœurs brisés et de volontés déterminées, unissant leurs forces pour secourir leur patrie meurtrie par les affres de la souffrance et l’exil.

Dans les réunions enfumées et animées du comité, il rencontra Mélinée Assadourian, une âme aussi passionnée et engagée que lui, dont les yeux reflétaient la résilience et la douleur de tout un peuple. Ils se marièrent en février 1936, et font que leur histoire soit inscrite dans les annales du peuple arménien et de la lutte communiste. Le couple s’était engagé dans une activité militante jusqu’en 1939.

La seconde désillusion survint en 1940, avec le rejet de sa demande de naturalisation, alors qu’il était engagé volontaire dans une unité stationnée à Colpo (Morbihan). Il était trop communiste et trop arménien pour certains. Mais pour lui, être français ne se résumait pas simplement à remplir des formulaires administratifs ou à passer des tests de citoyenneté, il était français dans sa tête, Michel Manouchian.

Dans le récit épique de la vie, chaque étranger qui devient citoyen ajoute une nouvelle page à l’histoire de son pays d’adoption, et dans son histoire brûle la flamme de l’espoir, illuminant le chemin vers un avenir où la diversité est célébrée et où la solidarité transcende les peurs de l’autre.

Le 2 septembre 1939, Missak Manouchian est arrêté. Le PCF et des organisations proches sont interdits le 26 septembre, un mois après le pacte germano-soviétique. Après la défaite de l’armée française en juin 1940, il est resté sous le contrôle des autorités à l’usine Gnome et Rhône d’Arnage (Sarthe), région qu’il ne devait pas quitter sans autorisation.

Au début de 1941, dans le frisson hivernal de l’aube, Missak, quitta la Sarthe pour retrouver les rues familières de la capitale. Son retour à Paris ne fut pas seulement un acte de bravoure, mais aussi un serment solennel envers la cause pour laquelle il était prêt à risquer sa vie.

Il est de nouveau arrêté peu après le 22 juin 1941 et incarcéré à Compiègne, pour être libéré au bout de quelques semaines, sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui. Il devint aussitôt le responsable politique de la section arménienne du MOI (Main-d’œuvre immigrée) au cours de l’année 1941, se trouvant ainsi sous l’autorité du « triangle » de direction : Louis Gronowskin, Simon Cukiern et sous le contrôle de Jacques Duclos.

L’Affiche rouge

En février 1943, Manouchian rejoint les Francs-tireurs et partisans – Main-d’œuvre immigrée (FTP-MOI) de Paris et six mois plus tard, son commissaire technique et, en août de la même année, il est nommé commissaire militaire de la région parisienne, sous la responsabilité de Joseph Epstein.

Missak Manouchian lui-même a sous ses ordres une cinquantaine de militants, répartis en trois détachements, avec pour premier rôle de leur fixer des actions militaires.

Le 28 septembre 1943, le général Julius Ritter, adjoint pour la France de Fritz Sauckel, responsable de la mobilisation de la main-d’œuvre (STO), le travail obligatoire, dans l’Europe occupée par les nazis, fut tué par ses hommes.

Mais la deuxième Brigade spéciale des Renseignements généraux tissait sa toile, traquant ces résistants avec une détermination implacable. Tel un serpent sournois glissant, elle avait déjà serré son étau autour des FTP-MOI, en mars et juillet 1943, déchirant le voile de clandestinité qui protégeait leurs activités résistantes.

A la mi-novembre, le 16 novembre 1943 au matin exactement, Manouchian est arrêté avec son supérieur Joseph Epstein en gare d’Évry Petit-Bourg. Sa compagne Mélinée, elle, réussit à échapper au coup de filet de la police.

Missak, torturé, est présenté au tribunal avec vingt-trois camarades, dit « groupe des 23 », que la réquisition au procès présente comme un « groupe Manouchian ». Les visages des vingt-trois prévenus furent arrachés à l’anonymat des cellules de la prison pour être exhibés comme des trophées sur l’affiche rouge.

Le 21 février 1944, Missak et ses vingt-deux compagnons, furent fusillés au Mont-Valérien, en refusant d’avoir les yeux bandés, tandis qu’Olga Bancic est transférée en Allemagne et décapitée à la prison de Stuttgart.

Dans l’arène de la mort, les héros naissent

Le 21 février 2024, dans l’aube lumineuse d’un jour empreint de solennité, la République française ouvre grand les portes du Panthéon pour accueillir en son sein Missak Manouchian, symbole de résistance et de courage, d’un étranger qui voulait sa place dans cette nation, place qui lui a été refusée par deux rejets de naturalisation.

Oh que la République peut paraitre ballotée entre les idées les plus généreuses et les plus nauséabondes, comme aujourd’hui où la peur est devenue la faiseuse de la politique de ce pays.

Dans le sanctuaire majestueux du Panthéon, où les échos des siècles résonnent à travers les vastes colonnades, plusieurs âmes se tiennent en attente, aspirant à être élevées au rang des grands hommes et femmes de la nation.

Gisèle Halimi, telle une étoile filante dans le firmament de la justice, émerge comme une prétendante au Panthéon. Son héritage de lutte pour les droits des femmes et des minorités résonne comme un écho puissant à travers les âges.

Mais malgré cela, des réticences obscures obscurcissent parfois son chemin vers la reconnaissance nationale. Va-t-on empêcher Gisèle Halimi de rentrer au Panthéon, parce qu’elle a défendu un jour le Front de libération national algérien (FLN) ?

Mais le FLN qui incarna les aspirations ardentes d’un peuple opprimé à vivre en liberté, n’avait-il pas le même idéal que Missak Manouchian, vivre en liberté et dignité ?

Si Kaddour Benghabrit, tel un gardien de la lumière dans l’obscurité, a émergé comme un héros insoupçonné. En tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, son rôle dépassait de loin les limites de sa fonction religieuse ; il était un phare de compassion et de courage, face à la persécution impitoyable des Juifs par les forces de l’occupation nazie, en ouvrant les portes de la Grande Mosquée comme un refuge et un abri sûr à ceux qui fuyaient les griffes de la mort.

Mais son aide ne s’arrêtait pas là. Avec une ingéniosité courageuse, Benghabrit et ses alliés ont mis en place un réseau clandestin pour fournir de faux papiers d’identité aux Juifs en fuite, leur permettant de se fondre dans la masse et d’échapper aux griffes des nazis.

Les musulmans seront-ils un jour admis au Panthéon ?

Dans le tissu multicolore de la nation, chaque fil, chaque nuance, contribue à l’harmonie de l’ensemble. Pourtant, dans les recoins sombres de la société, la peur de l’inconnu peut parfois semer les graines de la division et de l’isolement.

C’est ainsi que la crainte de l’Islam en France, telle une brume épaisse, peut engendrer une tendance à isoler davantage les Maghrébins de la société. Alors que la France était en proie aux ravages de la tyrannie nazie, des hommes et des femmes venus d’Algérie se levèrent pour défendre les idéaux de liberté, en se battant avec bravoure au sein des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI).

L’un d’eux, Cherif Mecheri, fut même sous-préfet en Eure-et-Loir, puis préfet et bras droit de Jean Moulin, l’icône de la Résistance. Jean Moulin louait son courage lors de l’invasion nazie.

Ahmed Benabid, un brillant étudiant algérien en médecine, décrocha son doctorat à Grenoble en 1939. Mobilisé en tant que médecin auxiliaire, il a rejoint la Résistance avec le grade de capitaine. Il devint l’officier de liaison pour le département de l’Isère du général Cochet, commandant en chef des FFI pour la zone Sud.

Sans m’étaler davantage, de peur d’apparaitre sirupeux, je conclurai en disant que l’étranger, c’est votre miroir qui le renvoie, sinon il est le citoyen de demain.

Omar Hamourit (Historien)